介護施設には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療型療養施設、介護医療院、有料老人ホームなどさまざまな施設があります。介護が受けられる施設という点は同じですが、それぞれの業務内容や施設の特徴をご存知でしょうか?

この記事ではそれぞれの施設における介護士の具体的な仕事内容をご紹介いたします。

介護士は利用者様の日々の生活に合わせた介助を行っています。

介護士はほぼ毎日入浴介助を行っていますが、利用者様は週2回以上の入浴が基本となります。介護施設では、一般浴槽のほか、車イス浴(チェア浴)や特殊浴槽(寝浴)などが設置され、利用者様の身体状況に応じた浴槽で入浴する形になります。施設の規模によって車イス浴と特殊浴槽が1台の機械で行われている場合があります。

特別養護老人ホームは、基本的に要介護3以上の利用者様が入所しているため、車イスや特殊浴槽での入浴が多いです。また介護が重度になれば介助量も増えるため、介護士への身体的負担は大きく、入浴介助は大変な業務と言えます。

利用者様の身体状況に合わせて、トイレ介助からオムツ交換まで行っています。介護保険施設である特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院では、一定条件を満たせば排泄支援加算を算定することが可能になりました。排泄の自立を目指して、利用者様ごとのアセスメントを行っています。

食事を一番の楽しみにしている利用者様は多いです。介助の必要な利用者様の状態に合わせた形態の食事を提供し、介助を行います。1口の大きさ、口の中の確認、喉の通りなどを観察しながら行うことが基本です。自分で食べたい意欲のある利用者様には、自助食器を使うなど食べやすいような工夫をしています。

寝たきり防止のため、できる限りの離床、生活リズムを考えて朝夕の着替えの介助を行います。その他、髭、爪、髪など整容に配慮し、清潔を心がけています。

季節ごとの行事のほか、日々のレクリエーションの進行を行います。誕生日会、七夕、夏祭り、敬老会、運動会、文化祭、クリスマス会などは施設全体で企画、運営されることが多いです。日々のレクリエーションは、体操や歌の時間を設ける、生け花や短歌、詩吟などのクラブを行うなど何か楽しめるものを考えて実施しています。その他、天気の良い日などは施設周辺や近場へ散歩などに出かけるなど外の空気に触れる機会を作ることもあります。

多くの介護施設では毎日の業務とは別に介護士が3~5人程度の利用者担当になり、家族への近況報告や日常の介護相談などを行っています。直接介護をしている介護士とのやり取りにご家族は安心されます。

一般的な介護士の一日の業務スケジュルを見ていきましょう。下記は日勤勤務の一例になります。

| 時間 | 業務 | 内容 |

|---|---|---|

| 8:30 | 出勤 | 全体ミーティング 夜間の申し送り、体調不良者の確認、予定の確認などが行われます |

| 8:45-9:45 | 口腔ケア、排泄介助 | 朝食の片づけ、口腔ケア、排泄介助 利用者様の状態によって居室でオムツ交換、トイレ介助など異なります |

| 10:00 | 水分補給 | コーヒーや牛乳などお茶を提供 飲み込みの状態によってゼリーなどを提供することがあります 入浴から戻ってきた人へ随時水分提供を行います |

| 10:30 | 体操 | ホールでラジオ体操、音楽をかけて軽度の運動など口腔体操を一緒に行うこともあります |

| 11:30 | 食事準備・排泄介助(対象者のみ) | 食事前の準備、トイレの訴えがある場合は随時介助 食事が配膳されるまでの間に記録など |

| 12:00 | 昼食・口腔ケア | 配膳、食事介助、声掛けなど食事介助はイスに座ってゆっくり行います 食堂はリラックスできるようにゆったりとした音楽をかけるとよいでしょう |

| 13:00-14:00 | 休憩 | 昼食休憩になります 午後からに備えてゆっくりしましょう |

| 14:00 | 排泄介助 | 利用者様に合わせて、オムツ交換、トイレ介助などを行います |

| 14:30-15:00 | レクリエショーン | 歌、折り紙、塗り絵、風船バレーなど ホールで簡単にできることを行います。 |

| 15:00 | おやつ | ホールで提供利用者様の状態によっては居室にて提供します |

| 15:30-16:30 | 記録、物品補充 | 記録まとめ、入浴担当者と業務確認、翌朝に備えて足りない物品補充など |

| 16:30-17:00 | 離床、排泄介助 | 希望者の排泄介助、離床介助 |

| 17:00-17:30 | 引き継ぎ、記録のまとめ | 夜勤者へ引き継ぎ、介護記録のまとめ |

| 17:30 | 退勤 |

施設によって入浴業務を早出や遅出の職員ではなく、日勤勤務の職員で行う場合もあります。日勤帯は食事、入浴、移乗など負担の大きい業務が多いです。

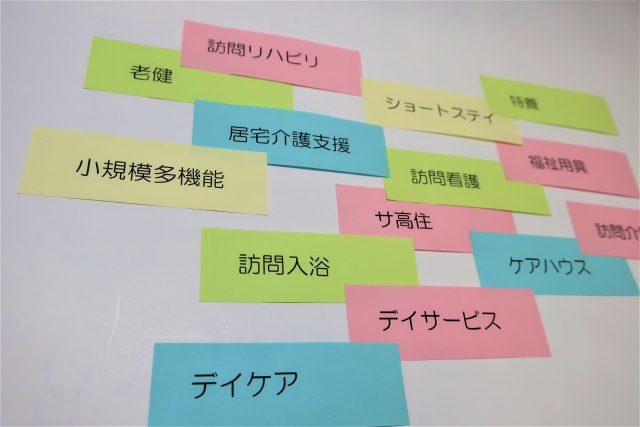

介護の事業所は種類が多く、サービスの内容によって働く時間などが異なります。ここでは居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3つに分けて解説していきます。

自宅などで生活している人に対して提供されます。介護士が活躍しているサービスは、主に訪問介護、通所介護(デイサービス・デイケア)、短期入所生活介護(ショートスティ)、特定施設入所者生活介護になります。

| 種別 | 内容・特徴 |

|---|---|

| 訪問介護 | ・自宅などで生活している人に対して訪問介護員が訪問し、身体介護や生活援助を提供 ・軽度から重度まで利用者様が幅広い ・1人で訪問することが多いため、力量が問われる ・家事代行ではないため、利用者様に対する介護のみの提供 ・サービス提供時間は事業所によって異なる ・家事援助などサービスによって年齢の高い介護職員が活躍している ・昼間の勤務が多く、パートや正職員問わず、活躍する女性が多い ・サービス提供責任者は介護福祉士又は介護職員実務者研修修了者に限られている |

| 通所介護(デイサービス、デイケア) | ・自宅などに住んでいる利用者様が事業所に通って、入浴、食事、レクリエーションやリハビリなど受けることができるサービス ・軽度から重度まで利用者様が幅広い ・基本的に日帰りのサービスになるがデイサービス終了後、有償で宿泊できる事業所がある ・送迎を行っているため、老老介護や独居生活を支える役割を担っている ・土日祝日の営業は事業所によって異なる ・サービス提供時間が昼間のため、結婚や妊娠、出産後も多くの女性が活躍している |

| 短期入所生活介護(ショートスティ) | ・特別養護老人ホームなどに併設されている事業所や単独事業所などさまざま ・利用者様は、一定期間、宿泊して介護を受けることができる ・24時間の介護が必要になるため、職員は変則勤務 ・土日祝日が必ず休みとは限らない ・夜間も介護が必要な利用者様がいるため、夜勤がある ・重度の利用者様も多く、介護技術が身につく ・事業所によって自宅と施設間の送迎を行っている |

| 特定施設入所者生活介護 | ・有料老人ホームや高齢者専用住宅、養護老人ホームなど特定施設の指定を受けている施設での介護業務 ・介護保険では居宅サービスに分類される ・土日祝日が必ず休みとは限らない ・24時間の介護が必要な利用者様が入居しているため、夜勤がある ・昼間も介護が必要な利用者様が住んでいるため、職員は変則勤務 ・利用する特定施設によって軽度から重度の幅広い利用者様へ介護を提供 |

これらは介護職が活躍しているサービスになります。訪問介護や通所介護は遅出勤務や夜勤がある事業所は少ないですが、短期入所生活介護や特定施設入所者生活介護では雇用形態によって夜勤や土日祝日の勤務、変則勤務で働く形になります。

介護保険で施設サービスに分類される事業所は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の4つになります。

| 種別 | 内容・特徴 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | ・原則要介護3以上の利用者様が申し込み、入所できる施設 ・24時間の介護を受けることができる ・終の住処として重度の利用者様を受け入れている ・土日祝日が必ず休みとは限らない ・早出、日勤、遅出、夜勤など変則勤務で働く ・重度の利用者様が多いので介護技術が身につく |

| 老人保健施設 | ・病院と自宅の中間施設と位置づけられている ・特養との違いはリハビリを重視する施設のため、ほぼ毎日計画に沿ってリハビリ専門職によるリハビリが行われる ・軽度から重度まで利用者様は幅広い ・終身の施設ではないため、利用者様の入退所が多い ・勤務形態は特養と同じ。夜勤ありの変則勤務で働く ・夜勤に必ず看護師がいるため医療面で不安がある場合心強い |

| 介護医療院 | ・2018年4月よりサービスが始まる ・介護医療院(Ⅰ)と(Ⅱ)がある ・急性期の治療は必要ないが医療面での療養が必要な利用者様が入所している ・医療、介護、生活を兼ね備えた施設と位置づけられる ・医療的ケアが必要なため、重度の利用者様が多い ・医療面は看護師、生活に関する介護を介護士が行う ・勤務形態は特養と同じ。夜勤ありの変則勤務で働く ・(Ⅰ)の施設の場合は当直医、夜勤に看護師がいる ・(Ⅱ)の施設の場合は夜勤に看護師がいる |

| 介護療養型医療施設 | ・介護医療院が創設され、2017年度末で廃止予定だった施設 ・2024年3月までは移行期間として施設運営されている ・基本的には介護医療院と内容は同じ ・療養が重視され、生活面はあまり重視されていなかった経緯がある ・医療的ケアが必要なため、重度の利用者様が多い ・勤務形態は特養と同じ。夜勤ありの変則勤務で働く |

入所施設であるため、どの施設でも夜勤があり、変則勤務で介護士は働いています。パート勤務の場合は自分の働ける曜日や時間になりますが、正職員は月4〜5回程度の夜勤があるところが多いです。

| 種別 | 内容・特徴 |

|---|---|

| 小規模多機能居宅介護 | ・一つの事業所で「訪問」「通い」「泊まり」が受けられる事業所 ・利用者様の状態に合わせてサービスを調整 ・24時間の介護を受けることができる ・利用者様の状態が把握しやすい ・土日祝日が必ず休みとは限らない ・早出、日勤、遅出、夜勤など変則勤務で働く ・介護士はそれぞれの役割を担う必要がある |

| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | ・認知症と診断された利用者様が1ユニット9人で自分のできることを行いながら共同で生活している施設 ・規模が小さい分、落ち着いて暮らせる ・大規模施設ではないため、利用者様とゆっくり関わることができる ・勤務形態は特養と同じ。夜勤ありの変則勤務で働く |

どちらの施設も夜間の介護を行っているため、介護保険施設同様、夜勤があります。グループホームは規模によって介護職員の人数が異なるため、夜勤が月5〜6回とやや多めの事業所もあります。

気をつけたい点は以下のことがあげられます。

30代、40代からでも介護士は始められますが、専門学校や大学を卒業して資格を持っている若い介護士から教えてもらうことや、その人たちが上司になることもあります。他業種での経験が豊富でも介護施設では新人になるため、年齢に関係なく、真摯に取り組めるかが大切です。

人手不足の業界のため、施設によっては資格や経験がなくてもやる気次第で仕事に就くことができます。仕事を覚えながらの勉強は大変ですが、長く働きたいという思いがあるなら資格を取得していきましょう。介護の資格は講座を受けるものから実務経験が必要なものまでいろいろあります。早めに計画を立てて、確実に資格取得を目指しましょう。

【もしよろしければ、こちらの記事も合わせてご覧ください】

無資格でも介護の仕事はできる!資格よりも経験と思いやる気持ちが大事

介護にはどんな資格がある?介護の資格の種類を解説

求人を見つけたら施設を見学するなどして職場はじっくり選びましょう。短い期間で何度も転職することは相手によい印象を与えません。職場選びに不安な場合は、介護求人サイトなどへ登録して自分の条件に合った職場を探しましょう。求人サイトの多くは登録すると専任の担当者がつき、相談できる、求人条件などを確認してくれるなど親身にサポートしてくれます。働きたいと思える、自分で納得のいく職場を探しましょう。

人と関わることが好き、感謝されるうれしいなどいろいろありますが、向いている人は以下の3つがあげられます。

介護士の仕事は働き始めて終わりではないため、興味を持って取り組める人は向いています。たとえば、介護の資格は一つではありません。興味を持って勉強していくことが大切です。また利用者様に対しても同じ介護を提供するわけでなく、その人に合わせた対応を心がける必要があります。

自分の思っていることがはっきり伝えられる利用者様ばかりではないため、小さな変化に気がつける人が介護士に向いています。人は体調が悪いときほど、うまく伝えることができません。また病気によって感情をうまく表現できない人もいます。介護士として寄り添い、日々の小さな変化に気づける人になりたいものです。

利用者様のできない部分を支え、その人なりの自立を目指した生活を送るための手伝いが介護であり、介護士はその人らしい生活を支える手伝いをしています。毎日の関わりの中から感謝されることにやりがいを感じられる人は介護士に向いています。

介護士としてのやりがいは以下のことがあげられます。

加齢による身体機能の衰え、病気の後遺症によって自分でできないことが多い利用者様へ介護を通じて、役に立つことができることにとてもやりがいを感じます。毎日の介助の中から、今までできなかったことが少しでも利用者様自身でできるようになった時は、自分のことのようにうれしい気持ちになります。

仕事であっても利用者様から「ありがとう」「あなたの介助が受けられてうれしい」など言葉がもらえることは自分が認めてもらえている、役に立っているという実感が持てて、とてもうれしい気持ちになります。

専門学校や大学卒業後、学生時代に勉強した知識・取得した資格を活かして仕事ができるというやりがいがあります。また働きながらさらなる資格を取得していくことで周りに認められ、現場を任されるまでに成長することも可能です。

介護士として働きたいと思った時が分岐点で、30代40代であっても決して遅くはありません。介護の仕事は体力的にも精神的にも大変ですが、きっとそれ以上のやりがいがありますよ。

働く施設によって役割があり、同じ介護の仕事であっても内容が異なります。自分はどんな介護がやりたいのか、自分に合った施設はどこなのか、これらを事前にしっかりと考えて選びましょう。介護士として長く活躍されることを願っています。

(c) 2026 LIKE Staffing, Inc.